ヤフーカードは、かつてワイジェイカードが発行し、その前は国内信販・楽天KC・KCカードなどの名称で運営されていましたが、現在はPayPayカード株式会社となっています。

PayPayカードの返済が苦しくなったときは、任意整理を利用すれば、利息を0%にして毎月の返済額を大幅に減らすことができます。

ただし、カード利用停止や信用情報への影響などのデメリットもあります。

本記事では、司法書士がPayPayカードの任意整理について、どのぐらいのメリットがあるか、和解の流れ、注意点、デメリットまで徹底解説。

過去の取引によっては過払い金が発生する可能性もあります。

参考元:債務整理-東京司法書士会

PayPayカードの任意整理とは|仕組みとメリット

- PayPayカードの借金を任意整理するとどうなりますか?

-

PayPayカードを任意整理をすると、基本的には利息は0%になって元金だけを60回程の分割払いで返済していくことになります。

- 利息0%に減額され、返済した分がすべて元金に充当される

- 分割回数は最長60回(5年)程度

- 他社カードよりも柔軟な対応が多い印象

- 過払い金が発生するケースもある(2007年以前の契約など)

【任意整理で返済が楽になった事例】

20代 女性

20代 女性毎月の返済がほぼ利息に消えていました。司法書士に相談し、任意整理で利息0%・60回払いに変更。完済時期もはっきり見えたことで精神的にも楽になりました。

任意整理をしない場合(利息18%・50万円借入)

- 毎月返済額:15,000円

- 毎月の利息:約7,500円(返済額の半分)

- 完済までの期間:約4年

- 完済までに必要な利息総額:約20万円

任意整理をした場合(利息0%・50万円借入・60回払い)

- 毎月返済額:約8,300円

- 毎月の利息:0円(全額元金返済)

- 完済までの期間:5年(60回)

- 完済までに必要な利息総額:0円

完済までの期間は延びますが、総支払額・毎月負担は大幅に減額になります。

比較表

| 項目 | 任意整理前 | 任意整理後 |

|---|---|---|

| 利息の総額 | 約20万円 | 0円 |

| 返済期間 | 約4年 | 約5年 |

| 毎月返済額 | 15,000円 | 約8,300円 |

ポイント

- 任意整理をすると期間は1年延びるが、毎月の返済額が約45%減

- 利息ゼロで総支払額も少なくなる

任意整理については以下の記事でも詳しく解説しています。

国内信販やKCカード時代からの取引があった場合

- PayPayカードは、2022年5月1日にKCカード事業を下記の2社に承継

- 新生フィナンシャル

- アプラスインベストメント

- 取引内容によっては、現在もPayPayカードが債権者のままのケースもある

- 承継先によって任意整理の交渉相手が変わる

任意整理の手続きの流れ【PayPayカード編】

- PayPayカードの任意整理の手続きはどのように進んでいくんですか?

-

まず受任通知という書類をPayPayカードへ送付して、その後に利息のカットや何回払いにするか等の交渉を行っていきます。

依頼から交渉が完了して、返済が再開されるまでは3ヶ月ほどです。

受任通知の送付から1~2週間で取引履歴が届きます。

過去に違法な利息での取引があれば引き直し計算を行います。

交渉が終わったら、交渉内容どおりに利息がなくなった元金だけを分割で返済していくことになります。

代行返済の場合は弁護士や司法書士へ、代行返済ではない場合はpaypayカードへ直接振込むことになります。

依頼者が行うこと

- paypayカードの任意整理を依頼した後は依頼者は何をするんですか?

-

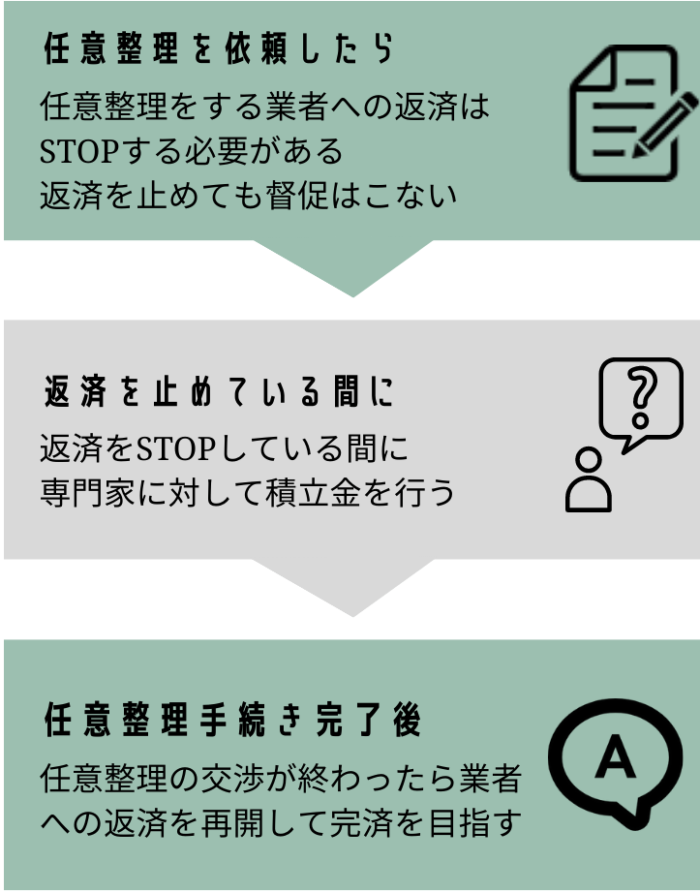

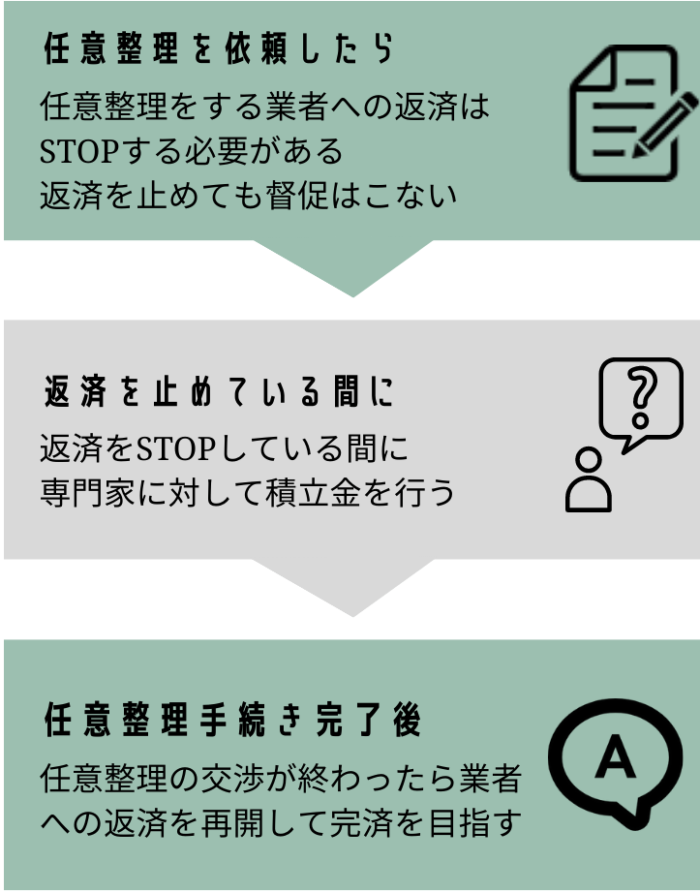

依頼者の人は受任通知が送られた後~任意整理の交渉が終わるまでの間はpaypayカードへの返済を一旦ストップして積立金を行う必要があります。

返済を止めても連絡が来ることはありません。

- 任意整理を依頼した後は、PayPayカードへの返済は一時止める

- 返済を止めても、paypayカードから連絡は来ない

- 返済を止めている間、依頼者は専門家に対して積立金を行う

- 積立金の目的

- 任意整理後に毎月返済できるか確認するため

- 専門家の費用を分割で支払うため

- 積立金ができない場合の影響

- 任意整理をしても返済継続が難しいと判断される

- 積立金ができない場合の次の選択肢

- 自己破産や個人再生の検討

依頼してから3か月程度で任意整理の交渉がまとまります。

その後は交渉の内容どおりに返済をして完済を目指します。

【体験談】

約3か月で和解が成立し、利息なしの分割返済を開始。積立金で費用が支払え、事前に準備をする必要がなく助かりました。

任意整理の流れについては以下の記事でも詳しく解説しています。

デメリット・注意点

- PayPayカードを任意整理のデメリットは何がありますか?

-

PayPayカードは解約になります。

ブラックリストに登録されるので、借金やローンを組んだりするのは難しくなりますし、他の会社のクレジットカードも解約になる可能性が高いです。

- paypayカードは解約になる

- ブラックリストに登録される

PayPayカードは解約になる

- 任意整理をした会社のカードは必ず解約される

- PayPayカードを任意整理すると、PayPayカードは解約される

- PayPayアプリを利用している場合は下記が使用不可になる

- クレジットカードでのチャージ

- PayPayでのクレジットカード払い

ATMや口座からチャージをしてPayPayで支払いを行うことはできますが、アカウント自体が凍結されると利用できなくなります。

スマホ決済については以下の記事でも詳しく解説しています。

ブラックリストに登録される

- 信用情報機関に事故情報が載り、完済から5年間は新たなローン・カード契約が難しくなる

- 任意整理をしていないクレジットカードも解約になる可能性がある

ブラックリストについては以下の記事でも詳しく解説しています。

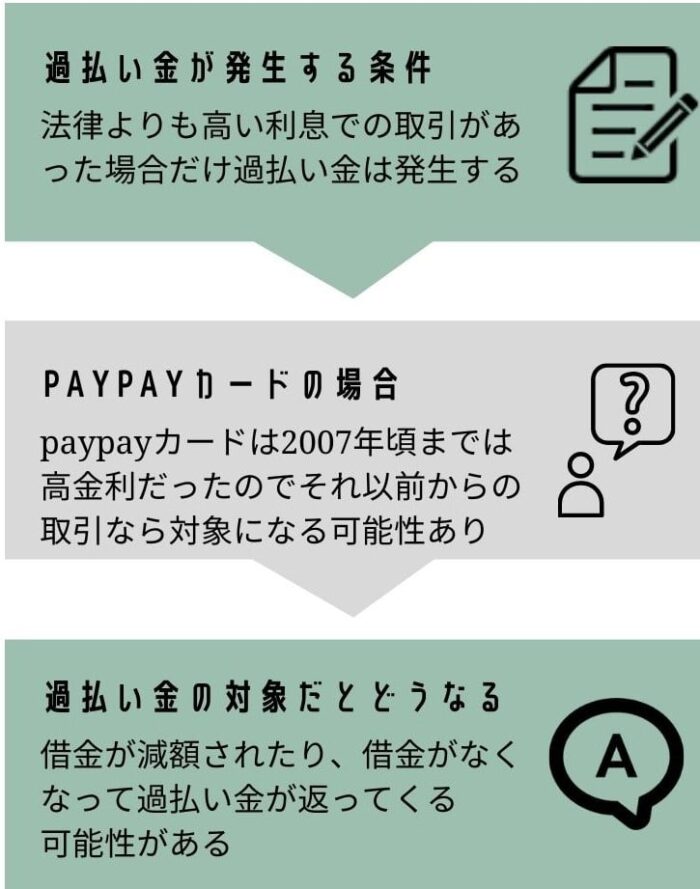

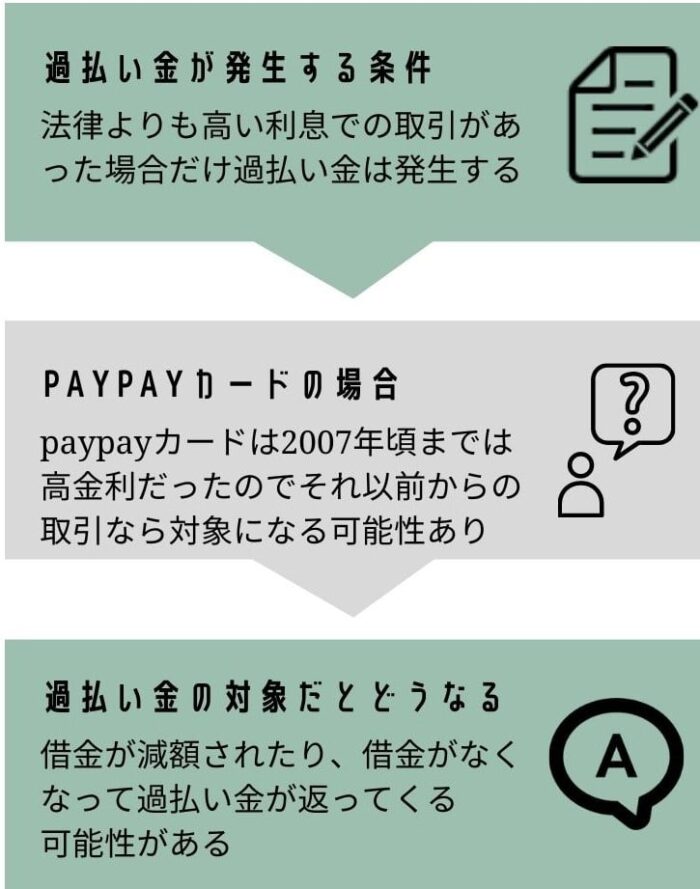

過払い金の可能性

- PayPayカードの借金が減額されたり過払い金が発生することはありますか?

-

2007年よりも前、で国内信販や楽天KCの時代にキャッシングをしていると、過払い金が発生している可能性があります。

| 利息制限法の金利の上限 | |

|---|---|

| 10万円未満の借入 | 20%まで |

| 10万円以上~100万円未満の借入 | 18%まで |

| 100万円以上の借入 | 15%まで |

- 過払い金が発生するのは、法律の上限(金利制限法)を超える利息で借りていた場合のみ

- 国内信販や楽天KCの時代で2007年以前からの取引だと、過払い金が発生している可能性あり

PayPayカードは以前は国内信販や楽天KCという会社名で、2007年頃までは法律よりも高い利息で貸し付けを行っていました。

【過払い金で借金がなくなった事例】

楽天KCの時代から借りていて、計算したら残っていた50万円の借金がチャラになり、さらに30万円が手元に戻ってきました。

paypayカードの過払い金については以下の記事でも詳しく解説しています。

よくある質問

PayPayカードのリボ払い残高も任意整理できますか?

はい、ショッピングのリボ残高も任意整理をすることができます。

任意整理後に再びPayPayカードを作ることはできますか?

任意整理をした会社で再度カードを作成するのは難しいです。

ただし、審査次第になるので、作成できる可能性もあります。

任意整理後、PayPayクレジット(後払い)機能は使えますか?

カード解約と信用情報の影響により、後払い機能は利用できません。

家族にバレる可能性は?

書類の送付等は郵便局留め等を利用できるので、これにより家族にバレる心配はありません。

ただし、カード停止やローンが組めなくて気付かれる可能性はあります。

まとめ

- 利息は0%になる

- 60回ほどの分割払い

- 過払い金が発生する可能性あり

- PayPayカードは解約になる

- ブラックリストに登録される

PayPayカードは任意整理に応じる可能性が高く、利息0%・60回払いにできるケースが多いです。

返済が苦しい場合は、早めに専門家へ相談することで、生活再建の道が開けます。

ただし、カード停止や信用情報への影響などのリスクもあるため、メリット・デメリットを十分理解してから判断しましょう。